卒業研究のご紹介

2021年版

電気電子系所属学生

共同導波路形アイソレータの低損失化を実現するためのCe:YIGを用いた直線導波路の検討

竹下 樹(代表者)静岡県

大学院電気電子工学専攻 博士前期課程1年

(工学部電気電子情報工学科2021年3月卒業)

(工学部電気電子情報工学科2021年3月卒業)

静岡県 富士見高等学校出身

沢栁 直希神奈川県

大学院電気電子工学専攻 博士前期課程1年

(工学部電気電子情報工学科2021年3月卒業)

(工学部電気電子情報工学科2021年3月卒業)

神奈川県立綾瀬高等学校出身

研究の目的

高速光通信システムでは、高いビットレートで高密度に配置された波長多重伝送がなされており、発振波長幅が狭く、波長とともに出力強度が安定した光源を用いる必要があります。光アイソレータは半導体レーザの安定した動作に不可欠なものです。半導体レーザに光が入射すると特性が劣化するため、防止する必要があります。また、意図しない方向に光が伝搬することを防止する必要もあります。この機能を実現する素子が光アイソレータです。光アイソレータは、非相反効果を持つ素子で、特殊なため1枚の基板に集積することができていません。現在研究している光アイソレータが実現すると集積化することができ、通信システムの発展が期待されます。

研究内容や成果等

■ 光アイソレータ

(1)ハードウェア構成

高速光通信システムでは、高いビットレートで高密度に配置された波長多重伝送がなされており、発振波長幅が狭く、波長とともに出力強度が安定した光源を用いる必要がある。半導体レーザに光が入射すると、この特性が劣化することが知られており、これを防止する必要がある。また、光増幅器の発振防止のために、意図しない方向に光が伝搬することを阻止する機能が必要である。この機能を実現する素子が光アイソレータである。

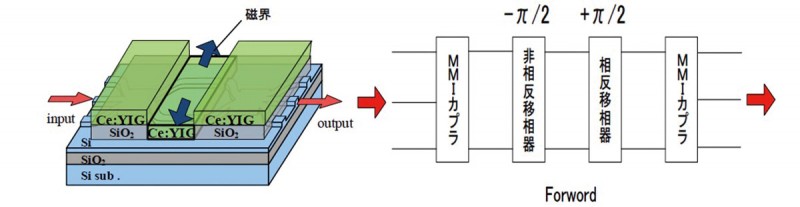

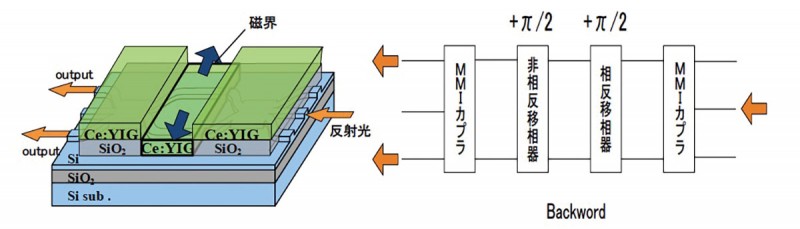

光アイソレータの構造はMach-Zehnder干渉計(MZI)形導波路であり、Ce:YIGに磁界をかけた非相反位相器と2本の干渉導波路の光路差による相反位相器からなっている。図の赤矢印のような順方向の光に対しては三分岐結合器の中央ポートから光が出力される。それに対して黄色矢印の反射光の場合は三分岐結合器の両ポートに出力される。

高速光通信システムでは、高いビットレートで高密度に配置された波長多重伝送がなされており、発振波長幅が狭く、波長とともに出力強度が安定した光源を用いる必要がある。半導体レーザに光が入射すると、この特性が劣化することが知られており、これを防止する必要がある。また、光増幅器の発振防止のために、意図しない方向に光が伝搬することを阻止する機能が必要である。この機能を実現する素子が光アイソレータである。

光アイソレータの構造はMach-Zehnder干渉計(MZI)形導波路であり、Ce:YIGに磁界をかけた非相反位相器と2本の干渉導波路の光路差による相反位相器からなっている。図の赤矢印のような順方向の光に対しては三分岐結合器の中央ポートから光が出力される。それに対して黄色矢印の反射光の場合は三分岐結合器の両ポートに出力される。

■ 製作

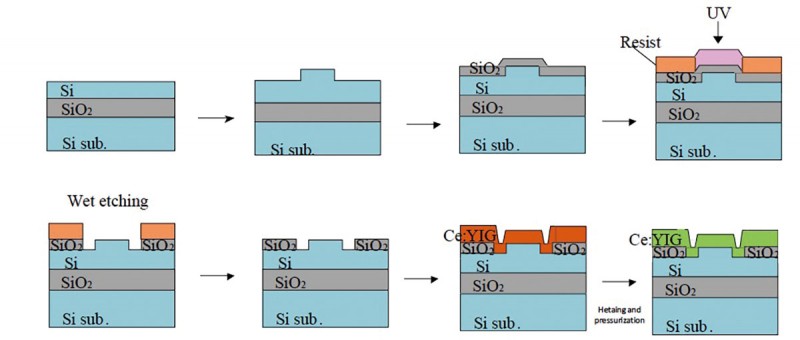

製作プロセスを図3に示す。SOI基板に直線導波路を製作し、上部クラッドに反応性DCスパッタリング装置(SPS-208CW)を用いてSiO2を成膜した。その後、窓マスクを、マスクアライメント装置を用いてパターニングし種結晶(SGGG)をコンタクトさせた。そして、ランプアニールを用いて熱処理を施し結晶化を行った。

■ Ce:YIG結晶化評価

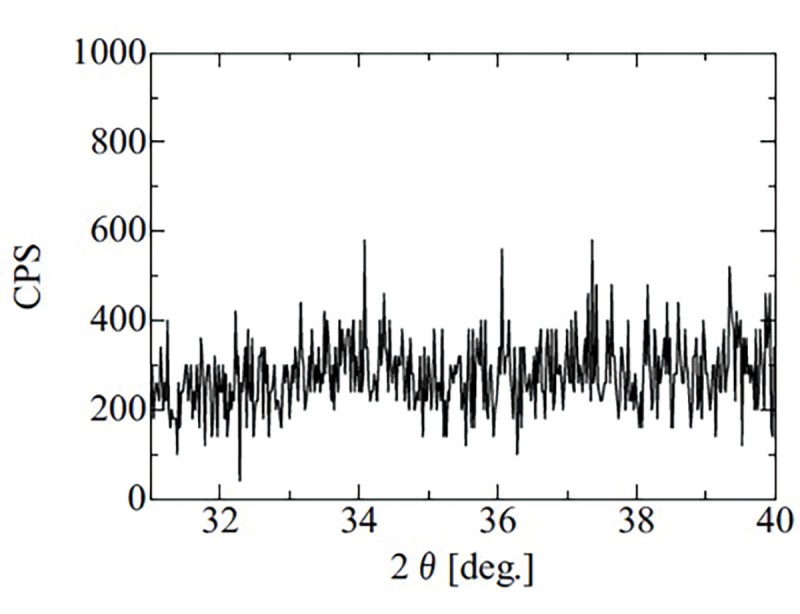

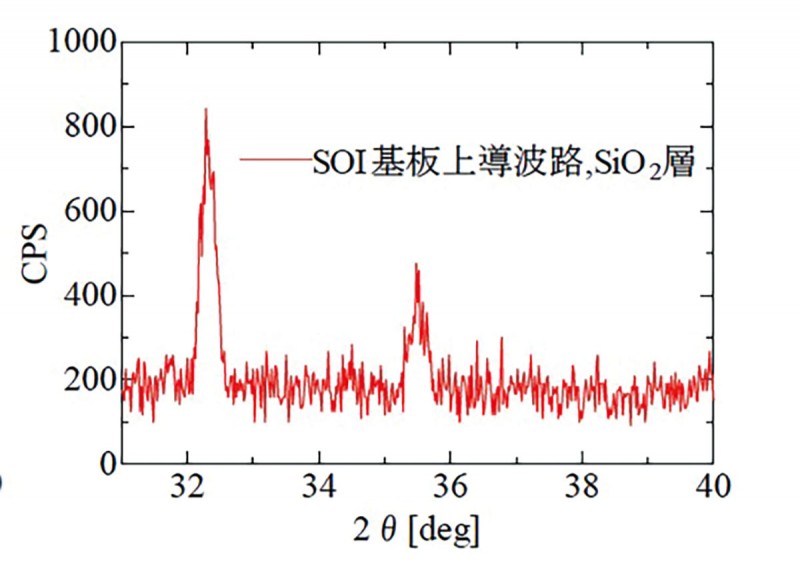

Ce:YIG成膜後結晶化を行っていない基板と結晶化後のX線回折(XRD)結果の比較を行った。結晶化を行っていない状態のグラフを図4、結晶化後の状態を図5に示す。図4ではピークがみられないのに対し、図5ではピークの確認ができたため、結晶化傾向がみられることが分かる。

■ Ce:YIG 結晶化後導波路の損失評価

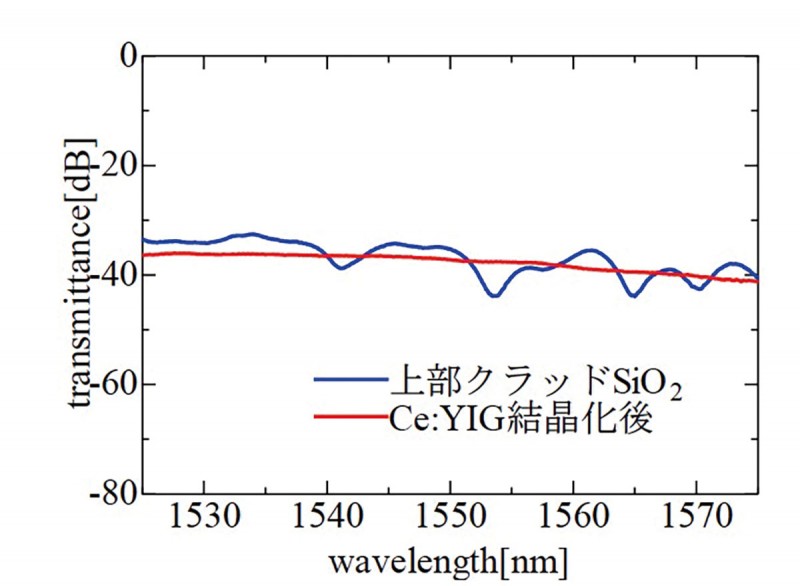

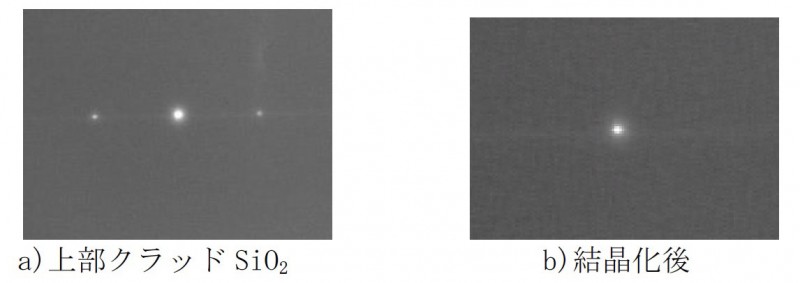

上部クラッドSiO2の時とCe:YIG結晶化後の各導波路の近視野像と波長透過率の測定を端面結合法で行った。素子長は上部クラッドSiO2のとき約9.0[mm]、結晶化後約5.3[mm]であった。波長特性(図6)、近視野像(上部クラッドSiO2の状態を図7a、結晶化後の状態を図7b)に示す。導波路幅2[μm]をTMモードで測定したところ、上部クラッドSiO2の状態では約-32[dB]、結晶化後状態では約-36[dB]の光を確認することができた。その上、損失が少なく結晶化できることも確認することができた。

■ まとめ

直線導波路で導波路製作を行い光アイソレータで使われる導波路幅2[μm]でCe:YIGを結晶化させ、導波路光を確認することができた。そのため、今後MZI形導波路での導波路光の確認を目指す。

-

指導教員からのコメント

光機能デバイス研究室教授 中津原 克己

指導教員からのコメント

光機能デバイス研究室教授 中津原 克己

- 沢栁君と竹下君が研究対象とした導波路形光アイソレータは、これまでにない新たな機能を持つ光集積回路の実現のために必要とされる光デバイスです。2人の卒業研究では、材料開発として、シリコン上に形成した磁気光学材料の結晶性の向上に取り組んでもらいました。また、並行して、光アイソレータの動作実証に必要な導波路の低損失化にも取り組み、様々な条件を検討し、試作を行って評価を行いました。沢栁君、竹下君の研究の成果により、導波路形光アイソレータの実現に近づくことができました。沢栁君、竹下君は二人とも大学院に進学するので、さらに活躍して研究を発展させ、世界が待ち望む“光集積回路”の実現に貢献する成果を上げることを期待しています。

-

修士研究学生からの一言

竹下 樹

修士研究学生からの一言

竹下 樹

- 私は、3年次から研究を体験する「3年特別プロジェクト」という授業を履修し、研究を行ってきました。そのため、新型コロナウイルスの感染拡大により大学へ通えない期間がありながらも卒業研究の成果として、今まで研究室で確認することができていなかった光を確認することができました。研究の内容以外でも、研究報告を毎週行うので、文章を書く能力、人へ説明する能力、人の話を理解し質問する能力などを養うことができました。

- 大学院電気電子工学専攻 博士前期課程(大学サイト )

- 研究室ナビ(大学サイト)